2014年04月19日

「誠うどん」の『へぇーーー』

「150円の『かけうどん』と、200円の『かやくうどん』言うたら、どなん風に違うんな。」と質問した私に、奥様が答えました。

「『かけうどん』は、おネギと天かすが載っとるだけなんやけど、『かやくうどん』は、それに追加で、薄焼き玉子焼きと蒲鉾が載っとるるんやぁーーー。」

「ほーなー。ほんだら、その、200円の『かやくうどん』いたぁーーー・」

「へぇーーー。」

昨日の午後のおやつに、近所の、亀岡町の「誠うどん」で、『かやくうどん』を頼んだ時のことでした。

うどんをいただく時、私の行きつけの讃岐うどん店でのオーダーは、絶対に讃岐弁ですし、応対も讃岐弁を要求しています。

飲食店として、お客様から代金をいただいているのですから、「いらっしゃいませ。」と「有難うございます。」は必須ですが、「かしこまりました。」なんて言われると、讃岐人の私は食欲が減退してしまいます。

うどん県の、正しい讃岐うどん店では、「かしこまりました。」ではなく、「へぇーーー。」と返ってきた方が、絶対にいただくうどんは、美味しくなりますね(笑)。

同様、「お召し上がり下さい。」よりも、「食べまーせー。」の方が、美味しくいただけます(笑)。

「誠うどん」は、一般店なのですが、『かけうどん』は150円ですし、『野菜天うどん』にいたっては、セルフ店でこれだけの天麩羅を取ったら絶対に高くつくくらい、野菜の天麩羅がいっぱい載って、350円、という、昔からの老舗うどん店です。

当然、消費税アップは全く関係なく、値段表示はそのままで、全て、内税表示になっています。

うどん県では、昔から、おやつにケーキセットをいただくなどは、言語道断なことなのです。

実際、私が小学校の頃、喫茶店へ親と一緒ではなく、友人同士で入店することは、教育委員会から、非行だと考えられていて、禁止事項でしたが、うどん店はOKだったのです。

ですから、喫茶店にうどんがあったのも、顧客層を広げるために、必要だったのです。

「アズマヤ」は、西讃方面へ向かうバス停の近所にありましたから、香川県立高松高校の学生が、下校時に、うどんを食べに行く場所だったのです。

うどんは、高校生のお小遣いでもOKなくらい安かったので、ホットコーヒーのような高価なものは、高校生は、誰も、頼めなかっただけのことなのです(笑)。

讃岐うどんの魅力として、「早い、安い、美味い」、がクローズアップされていますが、これは間違いです。

うどん県の讃岐うどん店での必須用件は、本来、「安い、美味い、讃岐弁」なのです。

消費税が上がっても上がらなくても、「讃岐弁」には、全く影響しませんし、「讃岐弁」は、他県の言葉に比べて、のーーーんびりしていますから、時間感覚も、東京や関西などとは、全く異なってしまうのです。

掲載写真の一枚目は、昨日いただいた、「誠うどん」の『かやくうどん』(200円)です。

これが、もし、消費税率アップのあおりを受けて、230円くらいになっても、「かしこまりました。」と、共通語で接客応対しない限りは大丈夫なのです。

もし、「かしこまりました。」と応対するようになったりしたら、「えらっそげな店じゃ。」(えらそうな上から目線の店だ、という意味の讃岐弁)ということになってしまって、来店客は激減してしまうのですね(笑)。

讃岐うどん店の、うどん県における状況は、讃岐うどんのソウルフードとしての、1200年前の平安時代からの長い歴史や、1200年前に、弘法大師が始めて下さった有難い食べ物だ、という感謝の気持ちと不可分なので、1492年に発見されたアメリカ大陸発のマネタリズムは、影響しませんし、1603年に征夷大将軍に任官した徳川家康による江戸幕府開設以来、日本の中枢が東京になった程度の短い歴史では、讃岐弁や讃岐うどんの長い歴史には対抗出来ないのです。

もともと、江戸時代に、讃岐うどんが飛躍的に発達したのは、全国から四国霊場八十八ヶ寺を巡礼するお遍路さんを接待するために供されたお陰なのです。

長い道を巡っていたお遍路さんは、香川県で讃岐うどんを供されると、美味しかったので、笑顔で感謝されたため、讃岐うどんは美味しくなったのです。

お金が儲かるから、美味しくなったのでは、断じてありません。

もうすぐ春が本格的にやってきますが、この季節は、香川県では、春遍路の季節だと認識されています。

春に遍路する方が多かったためなのですが、春遍路の皆様に供された讃岐うどんは、イリコダシのかけうどんに、讃岐の伝統料理の、東讃の「まんばのけんちゃん」、西讃の「ひゃっかの雪花」を載せて出していたのです。

東讃地区の讃岐弁の「まんば」、西讃地区の讃岐弁の「ひゃっか」は、「高菜」のことで、東讃地区の讃岐弁の「けんちゃん」は「けんちん」のことで、「まんばのけんちゃん」は、油で炒めた高菜をくずした豆腐と一緒に煮た料理です。

西讃地区では、この料理の、くずした豆腐を雪に見立てて、「ひゃっかの雪花」と呼んでいるのです。

豆腐の製造技術を日本に伝えたのも、弘法大師ですから、讃岐うどんと一緒に、「まんばのけんちゃん」をいただくことは、お大師さんのご加護の塊をいただくことなので、春遍路の皆様に供されたのでしょう。

何しろ、四国霊場八十八ヶ寺を巡るお遍路さんの用語に、「同行二人」という言葉がありますが、これは、お遍路さんは一人で歩いているのではなく、弘法大師と二人で歩いているのだ、という意味なのですから、お遍路さんを接待する=弘法大師を接待する、という風に、四国では信じられているのです。

ところで、高松高校在学当時の16歳の時に、私はアメリカのシアトルに留学して帰国した直後、丸亀市の友人宅に遊びに行って、「まんばのけんちゃん」をご馳走になりましたが、この時、「まんばのけんちゃん」のことを、「ひゃっかの雪花」と呼んでいることを知って、大ショックを受けたものでした。

方言は、英語よりもはるかに難しい、と痛感したものです(笑)。

ですから、その後、早稲田大学政経学部に進学するために上京した際に出会った他県出身の皆様との出会いは、とてもとても、楽しいものでしたね。

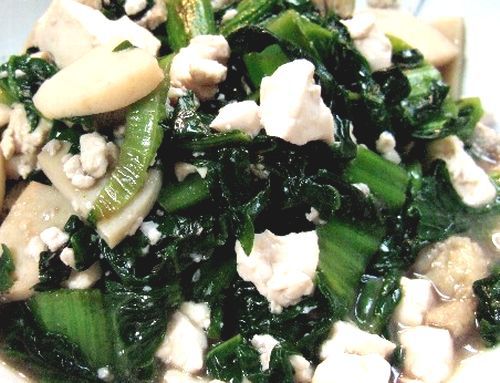

掲載写真の2枚目は、「まんばのけんちゃん」、です。

讃岐の郷土料理にもいろいろありますが、「まんばのけんちゃん」は、素晴らしく美味しく、栄養的にも、プロテインとビタミンを豊富に摂取できる素晴らしいものだと思います。っていうか、うどん県民で、「まんばのけんちゃん」を知らない人はいないでしょうね。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

Posted by 岡田克彦 at 02:35│Comments(0)

│讃岐うどん